通往和平的记忆——走近上海犹太难民纪念馆

上海犹太难民纪念馆的前世今生

上海犹太难民纪念馆即摩西会堂旧址,位于长阳路62号(原华德路62号),1907年建造之时是一幢私宅。1927年,俄罗斯犹太人集资将原来在其他地方租屋建造的摩西会堂迁入,成为一所供俄罗斯犹太人和中欧犹太人使用的会堂。

然而……二战时期,这里成为了犹太人避难所

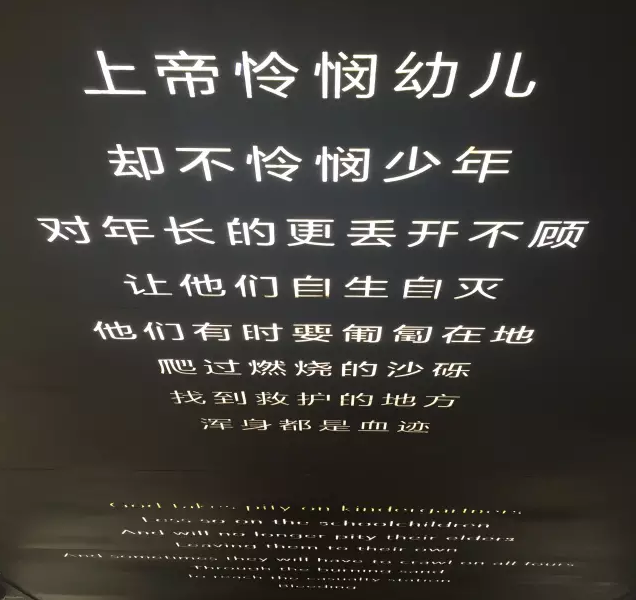

根据犹太教(Judaism)律法《哈拉卡》的定义,一切皈依犹太教的人(宗教意义)以及由犹太母亲所生的人(民族意义)都属于犹太人。1933年,纳粹党在德国开始掌权,1938年11月9日夜晚到10日凌晨,在纳粹党希特勒领导集团的怂恿和操纵下,德国各地纳粹狂热分子走上街头,他们疯狂地捣毁犹太人的店铺和私人住宅,烧毁犹太人的教堂,公然迫害和凌辱犹太人,大肆逮捕犹太人,这一夜史称“水晶之夜”。“水晶之夜”过后,纳粹集团在“万湖会议”上制订了“最终解决”犹太人的行动计划,并且针对犹太人展开了惨无人道的大屠杀。二战期间,欧洲各国对于犹太人安置问题表达了密切的关注,但出于重重考虑,几乎所有国家都拒绝收容逃难的犹太人,处于水深火热的犹太民族被迫走到了生死存亡之际。

许多国家都对犹太人关上了大门,而中国却在此时伸出了援助之手

原中国驻维也纳总领事何凤山博士为上万名犹太人签发了通往中国上海的签证,而他也被后世誉为“中国辛德勒”。1937年到1939年8月是犹太难民涌入上海的高峰期,他们被安排居住在上海虹口区提篮桥一带的舟山路、霍山路、长阳路。从1933年至1941年珍珠港事件爆发前夕,至少有1.8万余名犹太难民来到上海,其中,很大一部分难民都在虹口地区居住和生活。1934年,早期来沪的德籍犹太人设立救济基金会,救助了第一批难民,此后,各种救济组织纷纷成立,为犹太人在上海的安家落户提供了极大的支援与帮助。

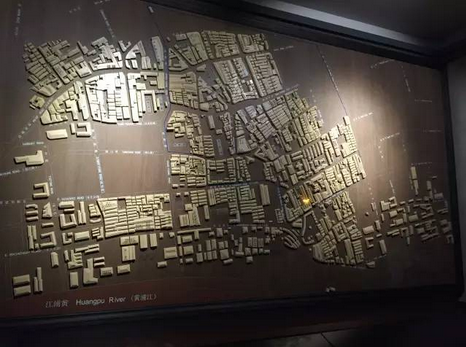

各国犹太人来到了中国以后,发现中国文化与欧洲文化差异如此之大,于是这些犹太人彼此聚居在一起形成社区,试图在上海重构一个欧洲的犹太文化环境。不过,在之后的生活过程中,犹太人凭借着自身的聪颖与勤奋,很快就掌握了基本的生存技能,他们跟着当地居民学说中国话甚至是上海方言,使用具有中国特色的各式器具,迅速地积累起了原始资本,逐渐融入了中国社会,并且为上海带来了西方的先进文化。在患难之中,中国居民与犹太难民朝夕相处,成为了朋友和亲人,2万多犹太难民和原先就居住在虹口的10万中国人挤在一块不到1平方英里的狭小空间里,共同度过了二次大战中最后一段艰难的岁月。

珍珠港事件后,日德勾结更加紧密。1942年,日军在上海虹口地区建立一个隔离区,对犹太人实行严格的监管,并于1943年2月18日发布通告,要求“无国籍难民”(指犹太人,他们都被纳粹剥夺了国籍)必须在5月18日以前迁住进隔离区,至5月18日,大约有1.4万名犹太人住进了无国籍难民隔离区。隔离区的出入口均有日本人把守,犹太人饱受着来自日本侵略者的侮辱、折磨与践踏,诸多救济委员会濒临破产,生存资源日益匮乏,社会形式逐渐恶化,难民难以自由出入隔离区,生存境地愈发艰难。不过,犹太人与中国居民的互相援助支持着彼此度过了最严苛的时期,1945年7月,随着美国空军加强对日本在华据点的轰炸,每个人都感到,最终结局近在眼前。

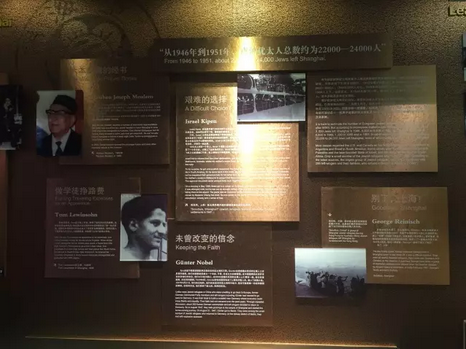

1945年,世界反法西斯战争取得最终的胜利。对于犹太难民而言,上海只是一个临时的避难所而非永久的家园,因此,犹太人开始陆续返回欧洲大陆。据统计,从1946年到1951年,离沪犹太人总数约为22000-24000人,而其中不乏日后在各界颇有成就的诸多名人,如美国前卡特政府财政部部长迈克·布卢门撒尔、德国著名小提琴手维滕贝格、著名画家大卫·布鲁赫等。在这之后将近七十年的岁月中,许多当年避难的犹太人以及他们的后裔都纷纷回到上海追忆当年的烽火往事,追寻在“第二故乡”的点滴足迹。

跟随我们一同走入“诺亚方舟”

1994年,为纪念曾经在提篮桥地区生活的犹太难民,上海市虹口区人民政府在霍山公园建立犹太难民居住地纪念碑。2007年,上海市虹口人民政府本着“修旧如旧”的原则,斥资100万美元对原摩西会堂进行了修缮。内部展厅共展示140余幅,并在上海首次运用多幕多媒体播放系统播出的短片,各种雕塑、圆雕和油画等艺术品。修缮后的摩西会堂旧址不再用于举行宗教活动。纪念馆运用了包括影片、照片、实物复制品、模型、艺术品等在内的多种展示方式和包括多幕多媒体播放系统等在内的高科技展示手段,设计师通过整体艺术设计将历史空间与时间相结合,生动地再现了犹太难民在上海的这段历史。

纪念馆共分为三个展厅和一面纪念墙。

摩西会堂

该处为一所正统的供俄罗斯和中欧犹太人使用的会堂,共有四层。1927年由俄罗斯犹太人集资兴建,称华德路会堂,后改名为摩西会堂。欧洲犹太难民大多都居住在虹口,摩西会堂成为当时上海犹太人举行宗教活动的重要场所。上海最大的犹太人社团——上海犹太宗教公会长期设在堂内(1941年迁至拉都路会堂)。

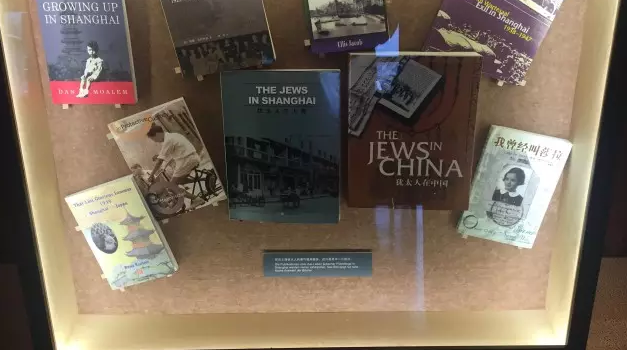

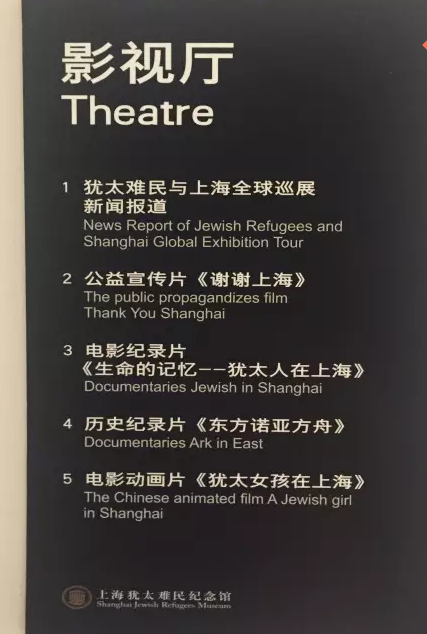

目前,会堂一楼保留了1928年作为犹太会堂时的教堂原样,建筑图纸的复制品被安置于此。二楼原为犹太人的学校,现供游客休息和查阅资料,设有犹太难民数据库、游客签名仪、触摸式信息屏和多媒体资料库等,主要陈列着记录建馆历史的珍贵文物以及与国内外诸多和平组织交流的图像资料。三楼设有特别展览以及多媒体影映厅,陈列着二战结束后世界各国为纪念犹太难民所创作的各类作品,如漫画、动画片、影视片、小说、诗集等。多媒体影映厅内则全天滚动播放反映犹太难民上海生活的影片。四楼阁楼曾为俄籍犹太人列文斯基先生一家的住房,暂不对外开放。

二号展厅

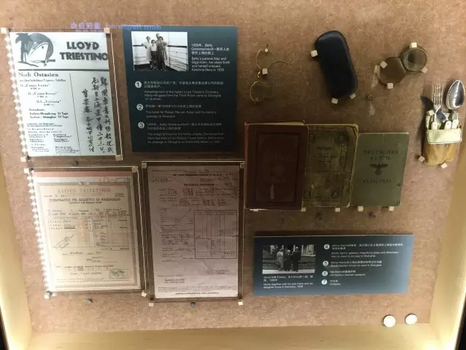

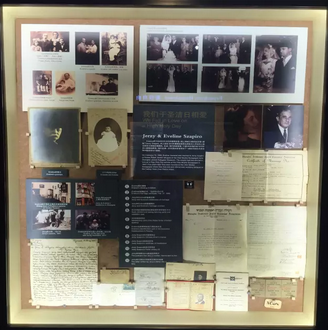

该展厅由多幕多媒体影厅与图像陈列室组成。首先,游客将会在影厅内观看一段纪录片,该片主要讲述了纳粹党对于犹太人的迫害行迹。之后,游客可自由进入陈列室继续参观。陈列室的地板上以及墙上均摆放着图像、照片、手迹、书籍、实物等珍贵的资料,如当时中国政府给犹太难民签发的护照、犹太难民初来上海时携带的行李原件等,配合情景雕塑与油画,生动形象地再现了犹太难民初来上海时的生活情况。

三号展厅

该展厅与二号展厅摆设格局类似,主题为《犹太难民上海情》,以图片展览、实物展出与场景复原的形式为主,选择27位上海犹太难民的亲身经历,叙述了他们对于上海这座城市的眷恋与感谢之情。展厅不仅通过影像的形式真实再现了当年纳粹侵略者对于犹太难民犯下的种种暴行,同时也反映了战火岁月里犹太人与中国居民在相互扶持中所结下的深厚情谊。

第二展厅与第三展厅的展览一脉相承,共分为包括“纳粹上台”、“坎坷逃生路”、“抵达上海”、“艰难谋生”、“隔离区的建立”、“我爱中国人”、“重启风帆”、“重返故乡”等60个主题故事,让游客可以深入了解犹太难民在上海的特殊生活。(图连接为第二展厅与第三展厅之间的走廊)

在摩西会堂的一侧,有一面长长的青铜墙,二战期间曾在上海避难的犹太难民的姓名刻满了整面铜墙,一共镌刻着13732个名字,纪念墙上的名单也被称为“上海名单”,他们之中的不少人仍健在,而这也是世界上唯一一座以拯救为主题的名单纪念墙。这座墙不仅见证了犹太难民的特殊回忆,同时也承载了他们的点滴心声。

我们感动于中国居民为犹太难民伸出的援助之手,同时,我们也欣慰于中国人和犹太人不分种族、不分信仰地患难与共、荣辱共享。走出纪念馆的时候,我想到世界上很多地方至今还存在着严重的种族歧视,而许多国家还沦陷在战火之中,我们这一代人,无论民族、无论国家、无论信仰,都必须勇敢地肩负起延续与传承和平的使命。我想,引导人们对于战争的反思,唤醒人们对于和平的共识,呼吁人们一同建立美好的家园,这正是所谓纪念馆的魅力吧。

地址:虹口区长阳路62号

开放时间:9:00-17:00

门票:20元/人

其他:纪念馆每天都会有可爱的志愿者提供免费的定时讲解服务哦~

上午:9:30、10:15、11:00、12:30

下午:13:15、14:00、14:45、15:30、16:15

发表评论,请先 登录